Auswirkungen elektrischer Betriebsmittel auf die frequenzabhängige Netzimpedanz bis 150 kHz

- Gepostet von Harald

- Am 18. Februar 2025

- 0 Kommentare

- GIA, Grid Impedance Analyser, NEW DEVICE, Power Grid, Research, Supraharmonics

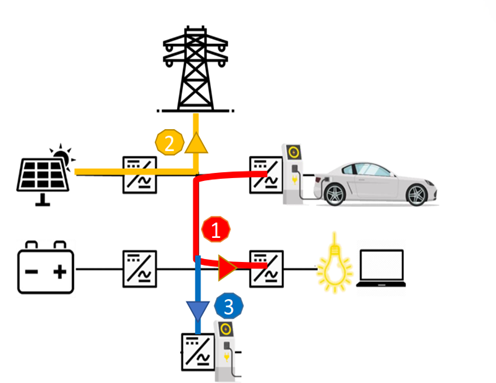

Gleichstrom-Ladestationen für Elektrofahrzeuge oder auch Photovoltaikwechselrichter bzw. Wärmepumpen verwenden aktive Leistungselektronik für die Umwandlung von Wechselstrom zu Gleichstrom. Für die Gleich- bzw. Wechselrichtung werden hohe Schaltfrequenzen (IGBT) verwendet, um möglichst wenig Schaltverlust und somit eine möglichst hohe Effizienz zu erreichen. Dabei werden Schaltfrequenzen von 10 bis 100 kHz für die AC zu DC Wandlung bzw. > 100 kHz für die DC zu DC Wandlung verwendet was zu supraharmonischen Emissionen (SH) im Frequenzbereich von 2–150 kHz führt [1]. Zur Charakterisierung von SH-Emissionen ist es wichtig, zwischen primären und sekundären Emissionen zu unterscheiden. Primäremissionen sind Emissionen, die vom emittierenden Gerät selbst erzeugt werden. Sekundäremissionen werden an anderer Stelle im Stromnetz erzeugt und breiten sich aufgrund der niedrigen Impedanz aus [2]. Diese Supraharmonischen Ströme können dabei je nach Frequenz sich unterschiedlich ausbreiten im elektrischen Netz. So kann es vorkommen, dass Emissionen bei gewissen Frequenzen zurück zur Trafostation fließen und bei wiederrum anderen Frequenzen deren Senke bei benachbarten Betriebsmitteln finden.

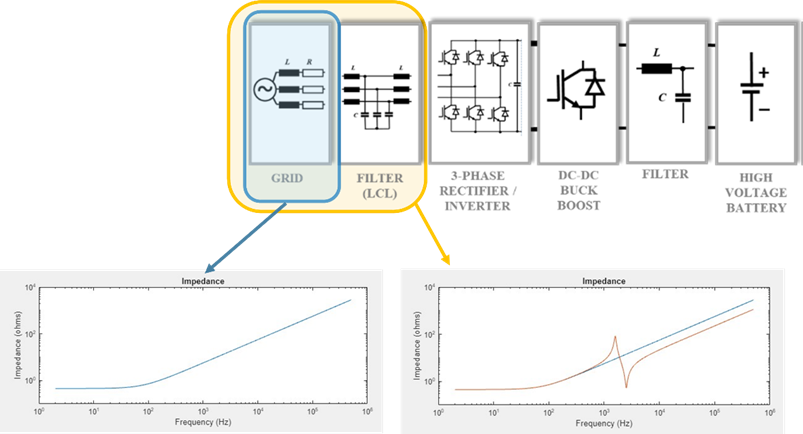

Um eben die Ausbreitung dieser Supraharmonischen zu untersuchen ist die Messung der frequenzabhängigen Netzimpedanz notwendig. Die Netzimpedanz im harmonischen Frequenzbereich (< 2 kHz) wird hauptsächlich von den Komponenten des Stromnetzes beeinflusst [3] jedoch mittlerweile auch schon von leistungsstarken DC E-Ladestationen [4]. Die Netzimpedanz im Frequenzbereich von 10 kHz bis 150 kHz wird hauptsächlich durch leistungsstarke elektronische Betriebsmitteln wie PV Anlagen, E-Ladestationen, Wärmepumpen oder Motoren (VFD) beeinflusst. und die Netzimpedanz im Frequenzbereich über 500 kHz wird durch leistungsschwache elektronische Geräte (Netzteile, Beleuchtung usw.) beeinflusst. Laut [3] sind die Hauptfaktoren, die die frequenzabhängige Netzimpedanz beeinflussen, die Kapazität des Gleichstromzwischenkreises und der eingangsseitige Netz-EMV-Filters (z. B. LCL).

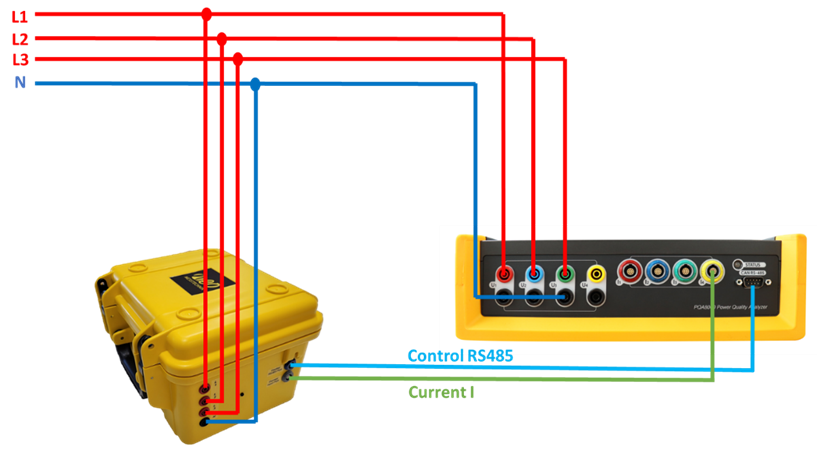

Genau aus diesem Grund haben wir das weltweit erste mobile Netzimpedanzmessgerät entwickelt, das auch für den Innovation Award des Österreichischen Verbands für Elektrotechnik (OVE) nominiert wurde. Die folgende Abbildung zeigt das Netzimpedanzmessgerät GIA3 für dreiphasige Messungen bis 420 kHz mit dem supraharmonischen PQ-Analysator PQA8000H:

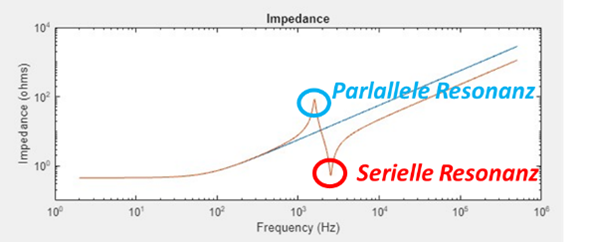

Das folgende Beispiel zeigt die Auswirkungen eines LCL Eingangfilters einer E-Ladestation auf die frequenzabhängige Netzimpedanz an einem Anschlusspunkt im Verteilnetz. Während das elektrische Verteilnetz und deren Komponenten ein ohmsch-induktives Verhalten aufweist, entstehen bei Anschluss einer E-Ladestation eine parallele und serielle Resonanzstelle.

Im Falle von parallelen Resonanzen kann es bei Emissionen bei dieser Frequenz zu sehr hohen Spannungen kommen, welche Störungen bei anderen Geräten hervorrufen können. Bei Seriellen Resonanzen könnten Geräte thermisch übermäßig beansprucht werden oder auch digital Kommunikation (PLC, Rundsteuerung) stark gestört werden. Neben der Störungs- und Fehlersuche werden Netzimpedanzmessgeräte auch zur Anschlussbewertung von elektrischen Betriebsmitteln verwendet (TAR, DACH-CZ Ed.3). Im Hinblick auf die DACH-CZ Ed.3 Norm haben wir nun seit Beginn 2025 ein eigenes Analysetool zur Auswertung der frequenzabhängigen Netzimpedanz und der harmonischen und supraharmonischen Oberschwingungen zur Beurteilung des Netzanschlusses in Mitteleuropa. Unter diesem LINK zu sehen.

Die Vielzahl von elektronischen Betriebsmitteln mit hoher Leistung (>5 kW) welche aktuell und und künftig and das Netz angeschlossen werden, bringen substantielle Änderungen für die elektrischen Netze mit sich und streichen die Bedeutung der Messung der frequenzabhängigen Impedanz heraus.

0 Kommentare